地方で就労支援B型の職員をやっていると、ほぼ毎日あるのが、車での送迎業務。

利用者さんを自宅や駅、グループホームに迎えに行ったり、仕事終わりに送ったり。

行き先や道順をたくさん覚えなきゃなりませんし、細い路地や3車線道路を通ってドキドキすることも…。

送迎シフトはしょっちゅう変更になるし、イレギュラー対応も多いので、

「送迎って大変そう…運転苦手だし無理かも」と不安になる人も多いと思います。

正直に言うと、私も最初すごく不安でした。

車の運転は得意じゃないし、地理感覚もなかったので「自分にできるのかな…」って。

でも、今では「送迎の経験は私の『財産』だ」と思えるくらいに成長しましたよ!

今日は、40代未経験で就労B型職員になった私のリアルな送迎体験談をシェアしますね。

【福祉の仕事の送迎業務】慣れない車・慣れない道のプレッシャー

就労B型職員の仕事で、大きなウエイトを占める送迎業務。

送迎で使う車は、車椅子対応の福祉車両、ミニバン(7、8人乗りの大きな車)、普通車や軽自動車など、さまざまな車種を乗り分けます。

普段あまり運転しない私は、まず、車体の大きさに緊張しました。

それから、車種によってエンジンの掛け方や操作感も少しずつ違うので、「これで合ってる?」毎回ドキドキ…。

3車線道路など交通量の多い幹線道路では、スピードや車線変更に気をつかいますし、

住宅街の細い路地での切り返しや、狭い道で他の車両とすれ違うときなんかは、

「この位置で…大丈夫?汗」冷や汗をかきながらハンドルを握ることも。

【命を預かる】人を乗せて走るプレッシャー

なにより、福祉の仕事の送迎で一番大きなプレッシャーになるのは、「人を乗せて運転すること」じゃないですか?

家族でドライブとは違って、送迎は、利用者さんを安全に送り届ける仕事。

「怖い思いをさせないように」「絶対に事故を起こさないように」

私はそんな思いが常に頭にあって、最初のころはハンドルを握る手に力が入っていました。

特に、福祉車両やミニバンは車体が大きいので、狭い場所でのバックやすれ違いの時は心臓バクバク。

細い道に入ると「このまま進んで大丈夫かな?」と不安になることも多かったですし、

慎重に動かした末に車体を擦ってしまって、落ち込んだこともありました…。

でも、毎日利用者さんを乗せて運転するうちに、少しずつ、リラックスしながらも「丁寧に正確に安全運転できる」ようになっていきました。

「焦らない」「無理しない」を意識することで、自分も安心できるし、利用者さんもリラックスし車に乗ってもらえます。

朝一番に、「今日もよろしくね、いつもありがとうね😊」送迎車に声をかけてから出発することも。

この「人を乗せて走る責任感」が、私の運転を大きく成長させてくれたと感じています。

送迎は基本“職員1人”で担当。不安と自由で不思議な感じ〜

ちなみに、入社前は「送迎って職員2人くらいで回るのかな?」と思っていた私。

でも実際は、就労B型の送迎って、基本的に1人で行くんです…!

最初の1〜2回こそ先輩が同行して教えてくれますが、すぐに「じゃあ、明日からお願いしますね」と1人で任される流れ。

最初は正直ビビりましたが、裏を返せば、毎日運転するから慣れるのも早いんですよね。

それに、帰りの送迎は、車内に一人だからすごく気楽。

仕事中なのに「ドライブみたいに自由な時間」を過ごせるのが、なんだか不思議な感じでしたね〜

▼就労B型職員の仕事は『働きやすい』ので、40代ワーママが多いんですよ!

就労B型職員の送迎業務:道を覚えるのが大変!

また、個人的に、送迎で大変だったことと言えば、「道を覚えること」です。

はじめの頃は、先輩が運転に付き添って送迎ルートを教えてくれるのですが、道順を覚えるだけで必死。

特に、住宅街は目印が少なくて一度では覚え切れず、休日に夫と自転車で走って道順を復習したことも…。

しかも、就労B型の場合。

利用者さんの体調や都合で送迎がイレギュラーに変更されることも多いので、

「えーと、この順番になると、どの道で行けば…??」

どうも頭の中でパッと地図を組み立てることができず…Googleマップで経路検索するのは得意になりました(笑)

送迎で困ったときは、私はすぐ、他のメンバーに相談します。

「〇〇さん→△△さんなら、このルートで行くといいよ」「ここ渋滞しやすいから裏道使うといいかも」

同僚はみんな親切で、惜しみなくアドバイスしてくれるので助かります。

おかげで、土地勘ゼロだった私も、今では「抜け道でスイスイ渋滞回避」できちゃうくらい、地元の道に詳しくなりました!

▼職場の『人間関係に恵まれた理由』はこちらでお話ししました!

【送迎の車椅子対応】リフト付き福祉車両の操作や、車椅子からの移乗補助

就労B型では、障がい者さんが働いているので、車椅子の利用者さんを送迎することもありますよ。

事業所によっては、リフト付きの福祉車両で、車椅子に乗ったまま送迎することもありますし、

ミニバンなどの一般車で、利用者さんが自分で乗り降りするケースもあります。

リフトの操作や車椅子の固定、車椅子から送迎車への移乗や座席の乗降時の支え方などは、

安全に直結するため、事前にレクチャーを受けます。

私も、サビ管や先輩職員に付き添ってもらい、何度もお手本を見せてもらったり質問したり確認しました。

特に、安全に関することは「しつこいかな?」と思うくらい確認するでちょうどいいです。

送迎【お迎え時間に間に合わない】対処法:アフターフォローで自分も安心

それから、送迎で困るのは、お迎えの時間に間に合わないとき。

雨の日や事故渋滞のほか、先にお迎えに向かった利用者さんの遅刻が、後の送迎に響いてしまうパターンも…。

時計をチラチラ気にしながらの運転。

待たせていると思うと、つい焦る気持ちが出てきてしまいますが…

「お迎え時間が遅くなっても、とにかく安全第一で」

代表から何度もそう言ってもらって、今では遅延が出てしまっても、落ち着いて運転できるようになりました。

お迎えが遅くなった際のアフターフォローとしては、

5分程度の遅れなら、利用者さんに直接「遅くなってごめんなさい」とお伝えする。

10分以上遅れる見込みの時は、スマホ(LINEワークス)で職員全体グループに連絡し、

利用者さんから電話で問い合わせあったときには、事業所にいる職員からも『遅れが出ている』と伝えてもらえるようにしています。

送迎の遅延は、頑張ってどうにかなる問題ではないので、

「どうして遅れたのか」を気にしすぎるよりも、

「遅れても安心してもらえるように、どう伝えるか・どう対応するか」

に力を注ぐほうが、ずっと重要だと思うようになりました。

利用者さんやご家族にとっても、送迎の「正確さ」以上に「安心できること」のほうが大切です。

だからこそ、落ち着いた声かけや、きちんとした連絡体制が『信頼につながる』と実感しています。

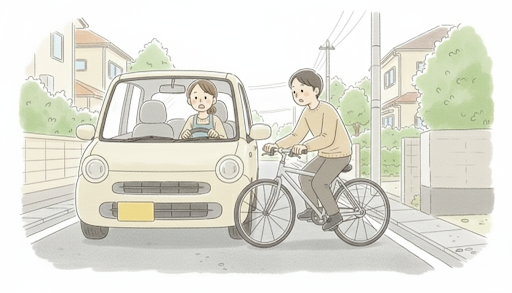

運転中のヒヤリハットな経験が、『安心感』を育む源泉に

車での送迎中は「ヒヤッ」とする場面も多いです。

- 細い路地でのすれ違い

- 雨の日に傘をさした人や自転車が急に飛び出してくる

- 駐車場でのバック時に死角から人が出てくる

最初はまったく心臓に悪かったですが、汗

怖い経験をするほど、とにかく運転は安全第一で、「焦らない」「落ち着いて」を最優先に心がけられるようになりました。

そして――こういう積み重ねの中で気づいたんです。

「危ない場面を知るほど、自分の運転を見直せるのかもしれない」って。

毎日の運転で培われる危険予測やリスク回避。

さまざまなシチュエーションで身につく時間感覚や車幅感覚のおかげで、

今では普段の車移動も不安じゃなくなったし、むしろ遠出のドライブも楽しめるようになりました。

なにより、自分の運転に対して『安心感』を持てるようになったこと。

これは今の私にとって、とても価値ある変化で、大きな“財産”だ、と感じています。

▼40代未経験で就労B型職員になって、『送迎の他にも』大変だったことや失敗したことは、こちらにまとめました

車の送迎で膝が痛くなる…対策はシートポジションの調整

ここからは、送迎にまつわる『小ネタ』をお届けしますね!

まずは、車の送迎で膝が痛くなる問題から。

私は就労B型の仕事を始めたころ、運転中に、右膝が痛むことが多かったんです。

「アクセルを踏むと膝の位置が固定するから?」「それとも更年期のせい?」なんて思っていたんですが、

原因は、シートポジションでした。

どうも、運転席が後ろ寄りだったり、背もたれが倒れ気味だと、膝が痛むのです。

運転前に、シートを前方に寄せて背もたれの角度を起こして、膝が伸びすぎないようにシートポジションを調整したら、

それ以来、膝が痛むことは少なくなりました。

送迎車両は、複数の職員が運転しますし、シートの位置やミラーの角度も人によって変わります。

ぜひ運転前は毎回、自分に合ったシートポジションになるよう、しっかり調整してみてください!

送迎中こそ、利用者さんとコミュニケーションをとれる大切な時間

送迎中の車内では、利用者さんと会話することも多いです。

最初は、道もまだ不安だし、安全確認もしなきゃいけないしで「ながら会話」はめちゃくちゃ大変でした。

でも、慣れてくると、逆に「車内だからこそ話せる本音」をゆっくり聞ける場になるんですよね。

職場では言えない悩みや愚痴を打ち明けてくれることもあって、私は聞き役に徹しています。

簡単には解決できない問題でも、話に耳を傾けてくれる人がいるだけで、救われることもありますからね…。

もちろん、話の内容によっては、対処が必要なものもありますから、

本人に許可をもらった上で、サビ管や代表に報告・引き継ぎするのも、職員の大切な役割です。

送迎時の『助手席』の扱いは、事業所によって異なる

ちなみに、助手席に利用者さんを乗せるかどうかは、事業所によってルールが違うようですよ。

うちの職場は自由で、助手席に座りたい人は前に座るし、後部座席がいい人は後ろに座ります。

でも、他の事業所では「助手席は禁止」ってルールがあるところもあるんですって。

理由は「みんな職員の隣に座りたがると不公平感が出るから」だそうです。

事業所によっていろいろなんですね。

まとめ

送迎は、就労B型職員の仕事のなかでも「運転が苦手な人にはハードル高め」に見えるかもしれません。

でも、実際にやってみると――

- 道を覚えて地理に詳しくなる

- 時間感覚や車幅感覚が自然と身につく

- 危ない経験を乗り越えて、丁寧で慎重な運転ができるようになる

- 送迎中の会話を通じて、利用者さんとの信頼関係が築ける

こんなふうに、仕事を通して得られるメリットはとても大きいんです。

じっさいに私は、送迎を重ねたことで「自分の運転に安心できる」ようになりました。

以前は、運転するのが億劫で夫に押し付けがちでしたが、今では普段の車移動も苦にならないし、知らない土地へのドライブも楽しめるようになりました。

「運転が不安だから無理かも…」と思っている方にこそ、伝えたいです。

最初は大変でも、必ず慣れるしスキルも上がります。

そして、その経験は、きっとあなたの大きな財産になりますよ。